目次

急拡大・急縮小の圧力損失とは?

配管やダクトの設計において、断面が急に変化する箇所(急拡大・急縮小)は、意外と大きな圧力損失を生みます。圧損が大きいとポンプや送風機のエネルギーが余計に必要になり、コストや性能に影響を与えます。

ここでは、なぜ急拡大・縮小で圧損が発生するのか、どのように計算するのか、さらに手軽に試せる計算ツールまで紹介します。

なぜ断面変化で圧損が生じる?

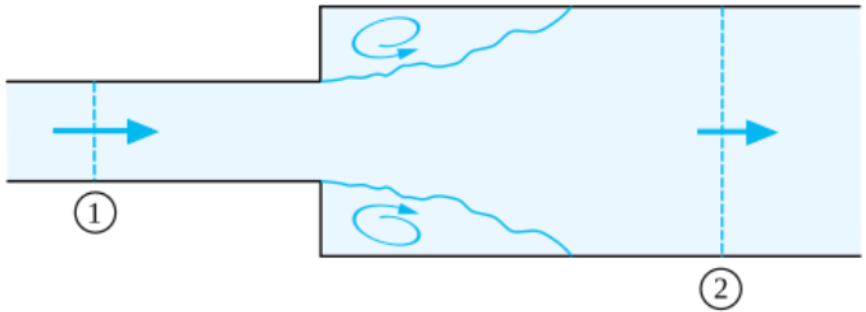

急拡大では、流体が広い断面に一気に広がることで流れが乱れ、エネルギーが拡散・損失します。

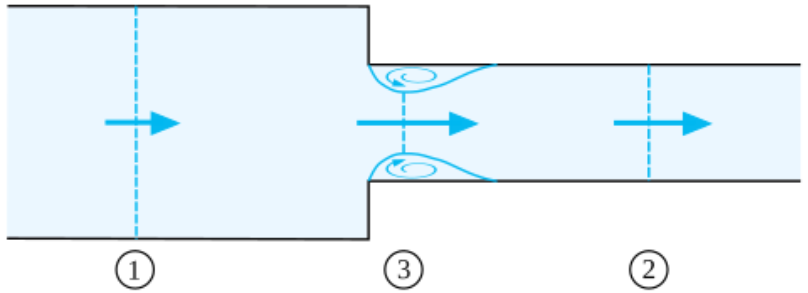

急縮小では、狭い断面に向かって流れが絞られることで流速が上がり、後方に渦ができやすくなります。これも圧力損失の原因となります。

参考:wikipedia

圧損の計算式(損失係数を用いる)

一般的に、急拡大・急縮小による圧損は以下の式で表せます。

\(\Delta P = K \cdot \frac{1}{2} \rho V^2\)

- \(\Delta P \):圧力損失 [Pa]

- \(K \):損失係数(形状により異なる)

- \(\rho \):密度 [kg/m^3]

- \(V^2 \):代表流速(急拡大なら入口、急縮小なら出口) [m/s]

損失係数 K (ボルダ・カルノー損失)

上流側の配管の面積を\(A_1 \)、下流側の配管の面積を\(A_2 \)とすると、下記のようになることが知られています。

- 急拡大

\(K = \left(1 – \frac{A_1}{A_2} \right)^2\)

- 急縮小

\( K = \left( 1- \frac{1}{ \alpha} \right)^2 \)、 \( \alpha = 0.63 +0.37 \left(\frac{A_2}{A_1} \right)^3 \)

🔧実際に計算してみましょう(計算ツール)

以下のツールを使えば、必要な項目を入力するだけで急拡大・急縮小の圧損がすぐに分かります。