層流と乱流の違いとは?レイノルズ数を簡単オンライン計算!

流体力学において重要な概念のひとつが「層流」と「乱流」です。配管設計や化学工学、さらには医学や空調など幅広い分野で登場する基本ですが、その違いを正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。

この記事では、層流と乱流の特徴・判定方法をわかりやすく解説し、さらに実際の応用事例まで紹介します。

目次

層流と乱流の基本的な違い

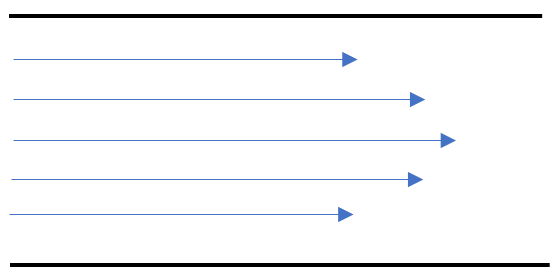

層流(Laminar flow)

- 流体の分子が規則正しく層をなして流れる

- 流れは滑らかで、速度分布は放物線状

- 摩擦損失が小さいが、混合や拡散は起こりにくい

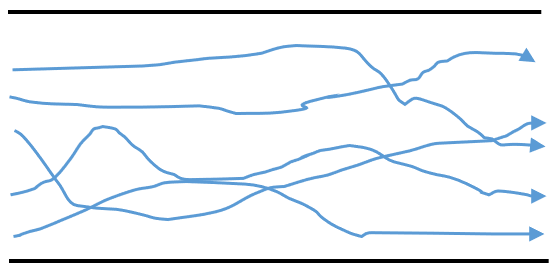

乱流(Turbulent flow)

- 流体の分子が不規則に渦を巻きながら流れる

- 速度分布はほぼ一様に近くなる

- 摩擦損失は大きいが、混合が活発で熱・物質移動が促進される

レイノルズ数による判定

層流か乱流かは レイノルズ数(Re) によって判定できます。

\(Re = \frac{ρ v D}{μ}\)

- ρ:流体密度

- v:流速

- D:代表長さ(通常は管径)

- μ:粘度

🔹 判定基準

- Re < 2,000 → 層流

- 2,000 ≦ Re ≦ 4,000 → 遷移領域

- Re > 4,000 → 乱流

🔧レイノルズ数計算ツール