流体力学や配管設計では、粘度や動粘度といった物性値が欠かせません。これらは流体の流れやすさを示す重要な指標であり、圧損の大きさにも直結します。ここでは、それぞれの意味と違いを整理し、圧損との関係を解説します。

目次

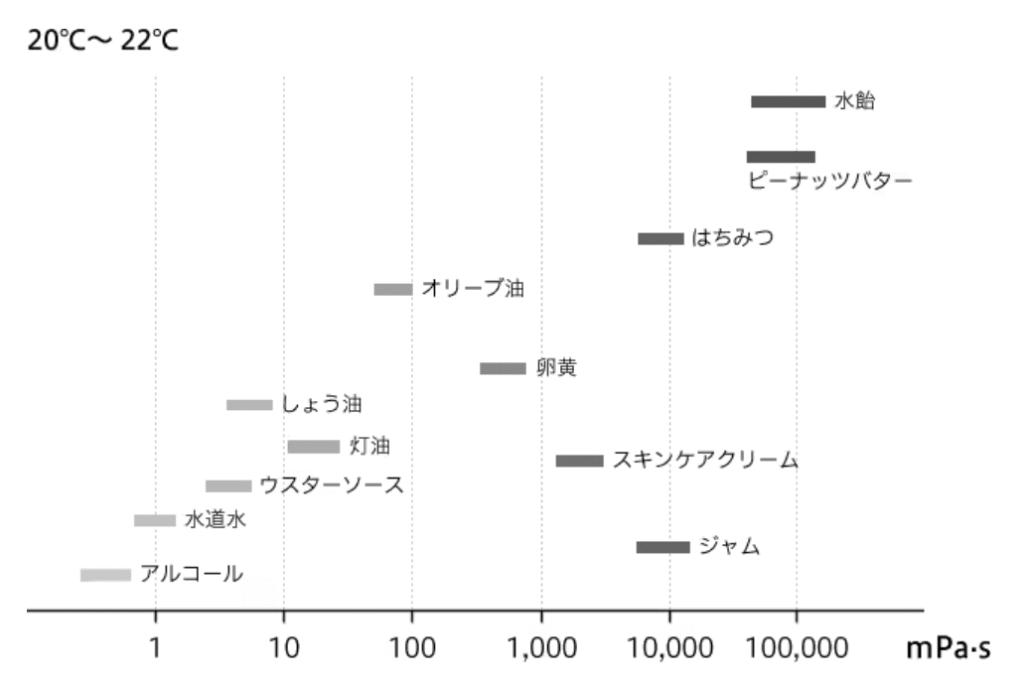

1. 粘度(絶対粘度)とは?(粘度の目安付き)

粘度(Viscosity)とは、流体の「ねばりけ」を表す物性値です。流体が流れるとき、分子同士が摩擦のような抵抗を生じますが、その大きさを数値化したものが粘度です。

- 記号:\(\mu\)

- 単位:Pa·s(パスカル秒) または N·s/m²

例:

- 水(20℃):約 1.0 × 10⁻³ Pa·s

- 空気(20℃):約 1.8 × 10⁻⁵ Pa·s

- 蜂蜜(20℃):数 Pa·s 以上

粘度が大きいほど、流れにくい(抵抗が大きい)流体です。

その他の粘度については、下記のグラフのようになっています。

参考:キーエンスHP

詳細の値については、下記のリンクにまとめました。

ご覧ください。

工学計算ツール集

流体の密度・粘度一覧表|水・空気・油などの物性値まとめ 流体の密度と粘度の一覧表を掲載。水・空気・油・ガソリン・エタノールなどの代表的な流体について、温度や圧力の標準条件における密度[kg/m³]と粘度[10^-3 Pa・s]をまとめ...

2. 動粘度とは?

動粘度(Kinematic Viscosity)は、粘度を密度で割った値です。流体の「流れやすさ」をより直接的に表す指標です。 \(\nu = \frac{\mu}{\rho}\)

- 記号:\(\nu \)

- 単位:m²/s

例:

- 水(20℃):約 1.0 × 10⁻⁶ m²/s

- 空気(20℃):約 1.5 × 10⁻⁵ m²/s

ポイント:動粘度は、流体の種類や温度で変化しますが、密度を考慮しているため「同じ条件でどれくらい拡散・流れやすいか」を比べやすい値です。

3. 粘度と動粘度の違い

| 項目 | 粘度(μ) | 動粘度(ν) |

|---|---|---|

| 定義 | 流体の「ねばりけ」そのもの | 粘度を密度で割った値 |

| 単位 | Pa·s | m²/s |

| 影響要素 | 温度 | 温度 + 密度 |

| 利用場面 | 摩擦損失の計算、ポンプ設計 | レイノルズ数、圧損評価 |

4. 圧損との関係

圧損を評価するとき、流れが**層流(Re < 2000)か乱流(Re > 4000)かを判断する必要があります。

その基準に使われるのがレイノルズ数(Re)です。

\(Re = \frac{VD}{\nu} \)

- V:流速 [m/s]

- D:管径 [m]

- \(\nu \):動粘度 [m²/s]

レイノルズ数が小さい(動粘度が大きい)ほど層流になりやすく、摩擦損失は流速に比例します。逆に乱流では流速の二乗に比例するため、粘度や動粘度は圧損の計算に直結する重要な物性値です。

レイノルズ数計算ツール

レイノルズ数を簡単に計算できるツールを用意しました。

下記の記事をご覧ください。

工学計算ツール集

レイノルズ数計算ツール|層流・乱流判定を簡単にオンライン計算 管内流れの層流・乱流を、流速・流量・管径・流体を選ぶだけで簡単オンライン計算。20℃・1気圧の標準状態を基にレイノルズ数を表示。エンジニアや学生にも分かりやすいツー...

5.圧損の計算ツール

様々な圧損の計算の仕方や、便利な計算ツールについて解説しています。

下記の記事をご覧ください。

工学計算ツール集

圧損計算ツールまとめ|直管・曲管・オリフィス・入口出口 直管・急拡大縮小・曲管(エルボ・ベンド)・オリフィス・入口出口の圧損を自動計算できる無料ツールをまとめました。損失係数Kと圧力損失ΔPを簡単に算出可能。

6. まとめ

- 粘度(μ)は流体の摩擦抵抗を表す

- 動粘度(ν)は粘度を密度で割った「流れやすさ」

- 圧損計算では、動粘度を用いてレイノルズ数を求め、流れの状態(層流/乱流)を判断する

- 流体の種類や温度で大きく変わるため、設計時には正確な物性値が必要